日本で在留する外国人が現在の在留資格から別の在留資格へ変更する際には、「在留資格変更許可申請書」の提出が必要です。

留学から特定技能、技能実習から特定技能、留学から技術・人文知識・国際業務など、変更する在留資格の種類によって提出書類や注意点は異なります。

本記事では、申請書の書き方や必要書類、提出方法、申請時のポイントまで、初めて申請する方や企業担当者も迷わず進められるように丁寧に解説します。

さらに、顔写真の規定や申請時の注意点も紹介しており、提出前に必ず確認しておきたい情報を網羅しています。

1. 在留資格変更許可申請書とは?

在留資格変更許可申請書は、日本国内で現在の在留資格から別の在留資格に変更する際に必ず提出する公式申請書類です。たとえば、留学から特定技能や技術・人文知識・国際業務に変更する場合、この申請書を提出することで変更後の活動が正式に認められ、新しい在留資格で働いたり学習したりすることが可能になります。

申請書は出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードでき、申請者本人が記入する欄と、所属機関(企業や学校)が記入する欄に分かれています。記入漏れや誤記があると受理されないことがあるため、書き方の確認や提出前のチェックリスト作成が重要です。必要書類や提出方法は変更後の在留資格の種類によって異なる場合があります。

※注意点

在留資格を変更する際には、変更後の在留目的(在留資格の種類)によって使用する申請書の様式が異なります。

自分がどの資格へ変更したいのかを確認し、該当する書式を選ぶことが重要です。

たとえば、「特定技能」へ変更する場合は「様式13【特定技能】」 を使用します。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」など専門的な職種に変更したい場合は、「様式8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【介護】・【特定活動(研究活動等)】・【特定活動(本邦大学卒業者)」 の中から該当するものを使用することになります。

また、申請書には「申請人等作成用」と「所属機関等作成用」の2つの記入欄があります。

申請人等作成用のページは外国人本人が記入し、所属機関等作成用のページは企業(受け入れ先)が記入する 形です。

双方で情報を確認しながら協力して作成することで、記入漏れや誤りを防ぎ、スムーズに在留資格変更の許可を得ることができます。

在留資格変更許可申請は外国人本人が出入国在留管理局へ提出する

在留資格の変更申請は、原則として現在の住居地を管轄する出入国在留管理局に提出する必要があります。たとえば、東京都内に住所がある場合は、東京出入国在留管理局に直接出向いて申請を行います。また、各地域に設置されている出張所でも申請手続きが可能ですので、自宅や職場から近い出張所を利用すると便利です。

申請手続きは外国人本人が行うのが基本ですが、書類作成や手続きが難しい場合は、行政書士などの専門家に依頼することもできます。これにより、申請書類の記入ミスや不備を防ぎ、スムーズに申請を進めることができます。

さらに、外国人本人がマイナンバーカードを所持している場合は、出入国在留管理局のオンラインシステムを利用して、在留資格変更申請を電子的に行うことも可能です。オンライン申請を利用するには、事前に利用者情報の登録が必要です。この方法を活用すると、出向く手間を省き、自宅や職場から簡単に手続きを進めることができます。

2. 「留学」から「特定技能」に変更する場合

留学から特定技能への変更は、日本で働くことを目的とする外国人にとって重要なステップです。特定技能分野で就労する場合は、業務内容や資格証明、雇用契約の内容を正確に確認し、申請書類を揃える必要があります。関連情報は技能実習制度と特定技能制度の違いも参考にできます。

申請書類について

|

「留学」から「特定技能」への変更許可申請の注意点

「留学」から「特定技能」への変更許可申請を行う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。まず一つ目は健康診断の受診です。

在留資格の変更申請では、申請者が健康であることを証明するために、所定の健康診断を受ける必要があります。病院によっては独自の健康診断様式を使うことも可能ですが、出入国在留管理局指定の「健康診断個人票」に記載されている項目をすべて受診することが必須です。そのため、病院に行く際には、必ずこの所定の様式を持参して検査を受けるようにしましょう。これにより、検査項目の漏れや不備による申請遅延を防ぐことができます。

二つ目の注意点は、住民税・国民健康保険料・国民年金保険料の未納に関する事項です。

在留資格変更の申請に際しては、未納がある場合、誓約書の提出が求められます。外国人の方は、これらの公的義務について十分に理解していないことが少なくありません。そのため、企業側は支援者として、未納がある場合の確認や納付手続きのサポートをしてあげると安心です。

健康診断や税・社会保険料関連の手続きは不慣れなことが多いため、企業が一緒に準備を進めることで申請の成功率が高まります。

これらのポイントを押さえておくと、スムーズに在留資格変更許可申請を進めることができます。

3. 「技能実習」から「特定技能」に変更するための移行準備として「特定活動」に変更する場合

「特定技能」への在留資格変更を希望している場合でも、在留期間の満了日までに必要な書類をすべて揃えるのが難しいケースがあります。そうした場合は、一時的に「特定活動」への変更を行うことが可能です。

「特定活動」への変更では、「特定技能」と比べて提出書類の量が少なく、比較的短期間で申請が完了します。申請が許可されれば、変更後の在留資格で同じ会社においてフルタイムで就労することが可能です。

これにより、在留資格の切れ目で就労が中断するリスクを避けつつ、特定技能への移行準備を余裕をもって進めることができます。特定技能への正式な変更を目指す前に、まずは特定活動で働きながら必要書類や条件を整える、という方法は非常に実務的で安心できる手段です。

特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html

申請書類について

|

在留資格変更許可申請の注意点

在留資格変更許可申請を行う際に特に注意したいのは、「移行準備の特定活動」への変更は、あくまでも特定技能の要件をすでに満たしていることが前提 という点です。

つまり、「まだ特定技能の条件をクリアしていない段階では申請が認められない」ということになります。

とくに 建設分野と製造業の3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業) は、特定技能への在留資格変更を行う前に、各業界の協議会への加入が義務付けられています。

加入手続きが遅れると在留資格変更のスケジュール全体に影響してしまうため、早めの準備が重要です。ここでは、それぞれの分野について詳しく解説します。

建設分野の場合

建設分野で特定技能への変更を希望する場合は、申請前に 「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への技能者登録 と、「建設特定技能受入計画」の認定申請 を行う必要があります。

この2つの手続きが完了していないと、特定技能への在留資格変更申請は受理されません。

また、移行準備の特定活動に変更できた時点で、すぐに特定技能へ変更申請できるように、必要な書類や協議会加入の手続きを事前に進めておくことが大切 です。

現場では書類の確認や登録手続きに時間がかかるケースもあるため、少なくとも数週間前から余裕をもって準備を進めておきましょう。

詳しい情報は、下記の公式サイトを確認してください。

▶ 技能者登録|建設キャリアアップシステム

▶ 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)|国土交通省

製造業の3分野の場合

製造業(素形材・産業機械製造・電気電子情報関連)の3分野で特定技能へ変更する際には、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入 が必要です。

この協議会への加入が認められなければ、特定技能への変更申請を行うことができません。

協議会の審査では、特定技能外国人が実際に就労する事業所が、日本標準産業分類において指定された産業に該当しているかどうか が確認されます。

そのため、申請時には 製造品の写真、工場の生産設備の画像、業務内容がわかる資料など を提出して審査を受けることになります。

最近では、「特定技能への変更申請をしようとしたら、協議会の入会が間に合わなかった」というケースが少なくありません。

そのため、移行準備の特定活動への変更を進める段階から、協議会への入会手続きも同時に進めておくのが安心です。

詳しくは、下記の公式ポータルサイトを参照してください。

4. 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合

日本の大学や専門学校、日本語学校などに在籍する留学生が、現在持っている「留学」在留資格から、いわゆる就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を希望する場合があります。

この場合、在留資格変更の要件や申請書類の書き方を正しく理解していないと、不許可になるケースも少なくありません。申請書に不備があったり、必要書類が不足していたりすると、審査が長引いたり、最悪の場合許可されないこともあります。

そのため、変更申請を行う前には、必要書類の内容、証明書類の形式、記入の仕方などをしっかり確認して準備することが重要です。また、企業や学校の担当者と協力しながら書類を作成することで、よりスムーズに在留資格変更が進められます。

在留資格変更許可申請書以外に必要な書類

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する際は申請書だけでなく、その他の必要書類も揃える必要があります。これらの必要書類は、申請する企業や団体の規模・属性によって異なります。出入国在留管理庁では、企業や団体を次のようにカテゴリー分けしています。

-

カテゴリー1:上場企業や国・地方公共団体

-

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社

-

カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以下の会社

-

カテゴリー4:前年分の給与所得の源泉徴収票合計表がないスタートアップ企業など

詳しい情報や最新の必要書類は、出入国在留管理庁の公式ページで確認できます。

▶詳細:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁

カテゴリー3の場合の主な必要書類

カテゴリー3に該当する企業が申請する場合、必要となる書類の例は以下の通りです。出入国在留管理局の審査状況によって、追加で書類を求められることもあります。その際は、局の指示に従い、迅速に準備しましょう。

申請者本人が用意する主な書類

|

企業側が用意する主な書類

|

これらの書類を漏れなく揃えることで、在留資格変更の審査がスムーズに進み、許可取得の可能性が高まります。特にカテゴリー3やスタートアップ企業の場合は、書類の不備による審査遅延が起こりやすいため、早めの準備とチェックが重要です。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更時の注意点

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請を行う際には、学歴要件を満たしていることが重要なポイントです。申請前に学歴や取得学位が要件をクリアしているかどうか、しっかり確認しておきましょう。

具体的には、日本の大学または専門学校を卒業しており、学士・専門士・高度専門士などの学位や称号を持っている必要があります。これらの学位がない場合や、学位に関係のない業務に従事する場合は、申請が認められない可能性があります。

さらに、技術・人文知識・国際業務(通称「就労ビザ」)として働く場合、日本で従事できる業務は自身の専攻に関連する業務に限られます。

たとえば:

-

会計専攻の場合 → 経理や財務関連の業務

-

コンピューターサイエンス専攻の場合 → システムエンジニアやプログラマー

-

日本語専攻の場合 → 翻訳・通訳業務

このように、自分の学歴と業務内容が合致していることを確認した上で申請書類を作成することが、スムーズな在留資格変更の鍵となります。

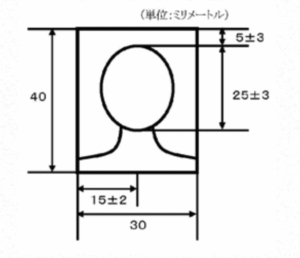

5. 顔写真も要注意!

在留資格変更申請では、顔写真の規格が厳格に定められています。サイズや撮影期間、背景などの条件を満たさない場合は受理されません。詳細は出入国在留管理庁公式サイトで確認してください。

- サイズ:縦4cm×横3cm

- 撮影期間:申請前3か月以内

- 背景:無地、正面、帽子不可

- 鮮明さ:顔の輪郭がはっきり分かること

6. まとめ

在留資格変更許可申請書の手続きは、書類の準備や提出タイミングの正確さが重要です。本記事で紹介した書類や注意点を押さえることで、スムーズな申請が可能になります。留学から特定技能、技能実習から特定活動、留学から技術・人文知識・国際業務への変更においては、必要書類や注意点をしっかり確認することが承認への近道です。

さらに詳しい情報は、技能実習制度との違い解説や、特定技能制度の詳細も参考にしてください。

コメント