特定技能制度にもとづく「定期届出」と「随時届出」は、外国人労働者を受け入れる上で見逃せない重要な手続きです。これらの届出を怠うと、企業は特定技能外国人の継続した受け入れができなくなる可能性もあります。

2025年春には報告頻度が年4回から年1回へと大きく変わり、企業の事務負担が軽減されました。一方で、新しく始まる制度には正確さと法令遵守がより一層求められ、対応は慎重に行いたいところ。本記事では、手続きの背景や提出書類のポイント、オンライン申請の活用術まで、実務担当者が安心できる情報を丁寧に解説します。

1. 定期届出とは何か?

▶︎定期届出

「定期届出」とは、特定技能で受け入れた外国人(1号・2号)に定期面談をして雇用状況や支援状況を確認し、所定の様式で定期的に報告する制度です。これにより、入管は受け入れ企業が制度を適正に運用しているかを確認します。これまでは年4回の提出が義務でしたが、負担の大きさから2025年4月に大改正が行われました。

ただし「年1回になったから言いわけなし」というわけではありません。報告内容の正確さと、支援体制をきちんと整えることは、どちらの制度になっても不可欠です。

▶︎定期面談

定期面談とは、特定技能外国人の就労状況を把握するために、定期的に実施される面談です。

特定技能外国人本人が適切な環境で働けているかどうかを確認するため、外国人本人と、その監督者(直接の上司や企業の代表者など)双方に対して、直接の聞き取りが行われます。

特定技能外国人の支援を登録支援機関に全て委託している場合は、登録支援機関が面談を実施します。また、受け入れ企業の監督者や担当者も、登録支援機関からの聞き取りに応じる必要があります。

なお、コロナ禍では一時的にオンラインでの実施が認められていましたが、2024年1月1日以降は原則として対面での実施が義務付けられました。

また、特定技能外国人から相談や苦情があった場合には、「相談記録書」を作成する必要があります。 ただし、相談や苦情が無かった場合には、この書類の提出は不要です。

2. 2025年からどう変わる?年1回報告になる理由

特定技能制度変更の大きな狙いは、運用の効率化にあります。

具体的には以下の様に変わります。

|

この変更で、例年以上に報告内容の正確性と体制の整備が求められます。

なお、2025年1〜3月分の最後の四半期報告は、4月15日までに従来どおり提出する必要があり、次の年の提出は2026年4~5月を予定しています。(2025年8月現在)

戸惑う方も多いですが、流れをしっかり押さえることで混乱は防げます。

3. 登録支援期間に委託している場合の必要書類、準備

特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託していると、受け入れ企業が提出すべき書類の数は少なくなります。

支援業務をすべて登録支援機関に委託している場合、企業が提出しなければならない書類は、企業ごとに多少異なるものの、最低でも3点の提出が必要です。

一方で、登録支援機関を利用していない場合や、一部の支援業務のみを委託している場合には、提出書類が増え、少なくとも7点の書類を提出する必要があります。たとえば、「支援の実施状況に関する届出書」などがその一例です。

受け入れ企業が定期届出の際に作成・提出すべき書類

提出必須の書類には、以下のものが含まれます。

|

これらのうち、1〜3までが必須の書類です。

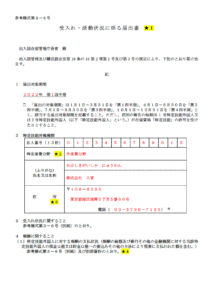

「様式第3‑6号」受入れ・活動状況に係る届出書

「受入れ状況・活動状況に係る届出書」は、4ページ構成の書類です。

この届出書は事業所単位ではなく、法人全体で1部作成する必要があります。

たとえ複数の登録支援機関に支援を委託している場合でも、法人としてまとめて1部のみを提出する決まりとなっているため、記載単位を間違えないよう注意が必要です。

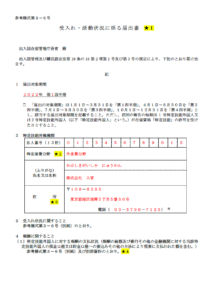

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙)について

特定技能外国人の受入れ状況や報酬の支払いについては、「参考様式第3-6号別紙」の書類を記入・提出する必要があります。

この書類は、先ほど説明した「受入れ状況・活動状況に係る届出書」とは異なり、登録支援機関ごとに作成が可能です。複数の支援機関と契約している場合は、それぞれについて個別に提出する形になります。

また、この書類を作成する上で特に注意したいのが、「活動日数」の記載方法です。

活動日数とは四半期ごとに、特定技能外国人が実際に就労した日数のことを指します。

※ 有給休暇・無給休暇を含める必要はありますが、土日・祝日などの休日は含めません。休日も含めてカウントしてしまうと誤記載になり、後々の手続きに支障をきたす可能性もあるため、計算方法には細心の注意を払いましょう。

| Q24:「活動日数」には、何を記載すればよいのですか。 A24:届出の対象期間中、実際に特定技能所属機関において就労した日数を記載してください。有給・無給を問わず、休暇等で就労していない日数については含みませんが、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援(生活オリエンテーション等)及び職務命令による出張・研修については、活動日数に含めてください。引用:特定技能所属機関からの定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)|出入国在留管理庁 |

賃金台帳の写し(特定技能外国人・比較対象の日本人)について

提出が求められる賃金台帳の写しは、以下の2種類です。

|

まず、特定技能外国人分については、届出対象期間内に実際に支払われた賃金の台帳写しを、該当する全員分提出する必要があります。

一方、比較対象の日本人分については、在留資格申請時に提出した「同等業務に従事する日本人従業員」のものと同一人物の賃金台帳を提出します。別の従業員の台帳を提出してしまうと、提出要件を満たさなくなってしまうため注意が必要です。

報酬支払証明書(参考様式第5-7号)について

特定技能外国人に対して、賃金などの報酬を現金(通貨)で支払っている場合は、「報酬支払証明書」の提出が必要です。

この書類は、対象となる特定技能外国人ごとに1部ずつ作成し、全員分を提出しなければなりません。たとえ1人だけ現金払いであっても、その方の分の証明書は必ず提出が求められます。

報酬支払証明書(参考様式第5-7号)

賃金などの報酬を通貨(現金)で支払っている場合に必要となる書類です。銀行振込などの口座払いでは不要ですが、現金払いの場合は必ず作成・提出しなければなりません。

また、この書類は対象となる特定技能外国人一人ひとりに対して作成する必要があります。1名でも該当者がいれば、企業としてはその人数分を提出する義務がありますので、漏れのないよう注意しましょう。

登録支援機関が作成・提出する必要書類

登録支援機関は、「届出書」や「身分証明書類」などの必要書類をまとめて、受け入れ企業の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出する必要があります。

ここでは、特に注意すべき点を解説します。

■ 届出期間

提出は四半期に1回。対象となる四半期が終了した後、次の四半期が始まってから14日以内に行う決まりです。

提出期限までの期間が短いため、計画的な準備が求められます。

■ 届出事項

提出書類に記載すべき主な内容は、以下の通りです。

|

これらの項目について、正確に記録・報告する必要があります。

■ 届出の様式

届出には複数の様式がありますが、最低限必要なのは以下の3点です。

|

なお、状況に応じて追加が必要な書類として、以下のものがあります。

|

届出先について

届出は、支援を委託している受け入れ企業の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に行う必要があります。所在地は支店などではなく、必ず本店の住所である点にご注意ください。

提出方法は窓口での持参や郵送が可能ですが、福岡出入国在留管理局の場合は、窓口持参と郵送で提出先の住所が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

相談窓口について

書類の書き方などでわからないことがあれば、お近くの地方出入国在留管理官署や、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にお問い合わせください。

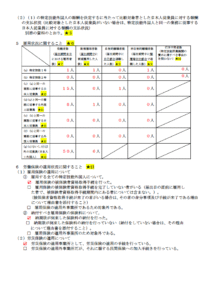

4. 登録支援期間に委託していない場合

登録支援機関に委託せず、自社で特定技能外国人の支援を行っている場合は、先述の書類をすべて自社で作成しなければいけません。

つまり、最低でも以下の6種類の書類を用意する必要があります。

|

さらに、事由が発生したら以下の書類も必要となります。

|

また、届出期間内に届出書ができなかった場合、理由書も添付して提出する必要があります。

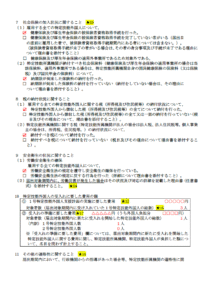

5. 定期届出期間の注意点

定期届出は忘れやすく、未提出が許されない重要な手続きです。義務的な支援として必ず提出しなければなりません。

定期届出で実施すべき流れを改めて確認しましょう。

|

これらの手続きは毎四半期、翌四半期の初日から14日以内に必ず行う必要があります。期限を守り忘れないように注意しましょう。

6. 感じた変化はすぐ報告!随時届出の要件とは

制度は年次の定期報告だけではありません。現場で起きた変化は、“随時届出”で報告する必要があります。たとえば…

|

など、いずれも 14日以内に報告しなければなりません。提出を忘れると、制度停止や処分のリスクがあるため、迅速な対応を心がけたいですね。

登録支援機関が行う「随時届出」について

登録支援機関も、特定のタイミングで「随時届出」を行う必要があります。

たとえば、

|

といったケースでは、その都度、所定の届出を提出しなければなりません。

5. オンライン申請は救世主?使い方と注意点

ここまで聞いて「書類多すぎ…」と思われる方もいらっしゃるでしょう。そんな時の強い味方が電子届出です。オンラインで提出すれば、

|

とメリットがいっぱい。ただし、提出後も控えの保存義務があるので、削除はNGです。データ管理もしっかり行いましょう。

また、利用には事前の登録が必要ですので、提出期限が近づいて慌てることのないよう、余裕をもって登録を済ませておくと良いでしょう。

6. まとめ

定期届出は、四半期ごとに必ず提出しなければならない義務です。そのためには、事前に定期面談を行い、各種書類を整える必要があります。というのも、定期届出とは、面談などを通して確認した支援内容や就労状況を、正式に報告する手続きだからです。

ポイントは以下の通り:

|

登録支援機関に支援業務をすべて委託している場合は、提出書類の種類も少なく、手間を大きく軽減できます。一方、自社で支援を行っている場合や、一部のみ委託しているケースでは、提出が必要な書類の数も増え、業務負担が大きくなります。

そのため、定期届出に伴う煩雑な事務作業を減らすためにも、特定技能外国人への支援は信頼できる登録支援機関に委託することが望ましいでしょう。

コメント