1. 特定技能制度とは

「特定技能」は、2019年4月にスタートした制度で、日本国内で人手が不足している指定産業分野(現在12分野)において、即戦力となり得る外国人の就労を可能にする在留資格です。

現在、特定技能には「1号」と「2号」の2類型があり、1号は広く、2号はより高度な技能を有する人材が対象となります。

2. 受入れ機関(所属機関)とは

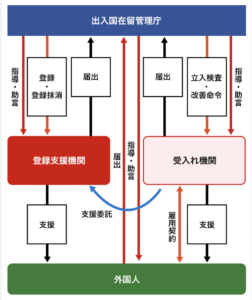

「受入れ機関」とは、特定技能外国人を直接雇用する企業や団体を指し、雇用契約を結ぶ団体です。

この受入れ機関は、入管に対する届出義務を持ち、違反があった場合には指導や改善命令の対象にもなります。

3. 受け入れ可能な職種一覧

特定技能の12分野と受け入れ可能な職種

- 介護

・身体介護および付随する支援業務

・訪問系サービスも可能 - ビルクリーニング

・建物内部の清掃業務 - 工業製品製造

・機械金属加工

・電気電子機器組立て

・金属表面処理

・紙器・段ボール箱製造

・コンクリート製品製造

・RPF製造

・陶磁器製品製造

・印刷・製本

・紡織製品製造

・縫製 - 建設

・土木

・建築

・ライフライン・設備 - 造船・舶用工業

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て - 自動車整備

・自動車の日常点検整備

・定期点検整備

・特定整備

・特定整備に付随する業務 - 航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援、手荷物・貨物取扱業務など)

・航空機整備(機体・装備品などの整備業務) - 宿泊業

・宿泊施設におけるフロント業務

・企画・広報

・接客・レストランサービスなど宿泊サービス全般 - 農業

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)

・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など) - 漁業

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)

・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理、安全衛生の確保など) - 飲食料品製造

・飲食料品製造全般(飲食料品〔酒類を除く〕の製造・加工、安全衛生管理) - 外食業

・飲食物の調理

・接客

・店舗管理など外食業務全般

4. 特定技能受け入れ見込み人数

特定技能制度では、政府の基本方針にもとづき、分野ごとに受け入れ見込み人数が設定されています。

現在、日本で「特定技能」の在留資格で滞在している外国人は、2024年12月末時点で約 28万3,634 人に達し、制度開始以降の最高人数を更新しています。この数字は、制度創設当初に定められた『2019〜2023年度に最大34万5千人を受け入れる』という目標に達してはいませんが、コロナも終息して入国制限が緩和された後は受け入れ人数も増えて当初の受け入れ目標数値に近づいています。

さらに、政府は2024年度から2028年度の5年間で、全分野合計82万人の特定技能外国人を受け入れる見込みとしており、前回目標の約2.4倍の規模に拡大しています。

分野別の受け入れ見込み数(2024〜2028年度)

以下は5年間の見込み枠(政府閣議決定によるもの)です

- 工業製品製造業:173,300人

- 飲食料品製造業:139,000人

- 介護:135,000人

- 建設:80,000人

- 農業:78,000人

- 外食業:53,000人

- ビルクリーニング:37,000人

- 造船・舶用工業:36,000人

- 自動車運送業:24,500人(2024年から追加された分野)

- 宿泊:23,000人

- 漁業:17,000人

- 自動車整備:10,000人

- 木材産業:6,000人(2024年追加)

- 航空:4,400人

- 鉄道:3,800人(2024年追加)

このように、新たに「自動車運送業」「鉄道」「木材産業」「林業」などが追加され、分野は合計16分野に拡大しています

5. 特定技能外国人を受け入れるためには

受け入れ機関が共通で満たすべき条件

特定技能外国人を受け入れる際、受入れ機関は次のような基準をクリアしている必要があります。

- 外国人との雇用契約が適正であること

- 受入れ機関としての体制や状況が適切であること

- 外国人を支援できる仕組みを備えていること

- 支援計画の内容が適切であること

分野別の追加要件

受入れ機関は共通条件に加え、各分野ごとに特有の要件も満たす必要があります。

- 該当分野の協議会に所属していること

- 建設分野の場合は、受入計画認定証の取得が必須

受入れ機関の義務

特定技能外国人を雇用した後、受入れ機関には遵守すべき「義務」があります。ここでいう「義務」は、雇用後に企業が必ず行わなければならない対応を指します。一方、前提条件としての「条件」は、雇用前に満たしておくべき要件です。

つまり、受入れ機関は雇用前の条件をクリアするだけでなく、雇用後も一定の義務を果たす必要があります。

具体的には以下のような義務が課されています。

- 雇用契約の確実な履行(例:日本人と同等以上の報酬)

- 支援の適切な実施(内製でも、登録支援機関への委託でも可)

- 入管、ハローワークへの各種届出の実施

義務違反時のリスク

受入れ機関が義務を守らず、届出を行わなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、指導や罰則の対象となります。

具体的には、法人の代表者や法人自体、あるいは代理人や使用人などの従業者が業務に関連して違反した場合、以下のような刑事・行政上の罰則が科されることがあります。

- 懲役刑:6か月以下

- 罰金:30万円以下

- 過料:10万円以下

6. 特定技能外国人受け入れの申請と必要書類

特定技能外国人が在留資格を変更する際の申請者は外国人本人ですが、受入れ機関側でも多くの書類準備が必要です。

主な書類には、例えば以下のものがあります。

- 雇用条件書

- 特定技能外国人の支援計画書

- 納税証明書

- 健康保険・厚生年金保険料の領収証

- 役員の住民票 など

これらの書類をもとに、出入国在留管理庁は以下のような点を細かく審査します。

- 日本人と同等の給与を支払う予定か

- 社会保険料や税金を適正に納付しているか

- 母国語で支援できる体制が整っているか

- 過去に行方不明者を出していないか

もし母国語での支援体制が整っていない場合は、登録支援機関に代行してもらうことも可能です。

在留資格変更許可が下りた後は、特定技能所属機関として以下の届出義務があります。

- 定期届出:四半期ごとに提出

- 随時届出:契約内容の変更などがあった場合に提出

詳しい必要書類や手続きは、出入国在留管理庁の公式ページを参照してください。

また、ハローワークに対しても「外国人雇用状況の届出」が必要です。詳細は、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク、または外国人雇用サービスセンターにお問い合わせください。

国内在留者の場合

技能実習や留学などの在留資格をもつ外国人が、すでに日本国内にいる場合の雇用手順は以下の通りです。

- 外国人が特定技能試験に合格、または技能実習2号を修了

- 特定技能外国人と雇用契約を締結

- 契約締結後に健康診断の受診などが必要

- 特定技能外国人の支援計画を策定

- 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出

- 在留資格が「特定技能1号」へ変更

- 就労開始

海外から来日する場合

海外から新たに来日し、特定技能で就労する場合の手順は以下の通りです。

- 外国人が特定技能試験に合格、または技能実習2号を修了

- 特定技能外国人と雇用契約を締結

・契約締結後に健康診断の受診などが必要 - 特定技能外国人の支援計画を策定

- 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に提出

- 在留資格認定証明書を受領

- 在外公館で査証(ビザ)申請

- 査証(ビザ)を受領

- 日本に入国

- 就労開始

7. 受け入れ手続きで注意すべき国

海外から外国人を採用する場合、国ごとに独自の手続きや規則があるため、事前の確認が重要です。特にフィリピン、ベトナム、カンボジアからの雇用には注意が必要です。

フィリピン人を雇用する場合

日本国内でのビザ取得に加えて、フィリピンのPOLO(Philippine Overseas Labor Office)やPOEA(Philippine Overseas Employment Administration)への手続きが必要です。

これはフィリピン特有の規則であり、フィリピン人の採用を検討する企業担当者は理解しておくことが求められます。

▶ 関連記事:フィリピン人採用ルールの基礎知識

ベトナム人を雇用する場合

日本でのビザ取得と併せて、DOLAB(Department of Overseas Labour, Affairs Bureau)認定の送出機関の利用と、DOLABへの推薦者表交付申請が必要です。

カンボジア人を雇用する場合

日本でのビザ取得とともに、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)が発行する登録証明書の取得が必要です。

カンボジア国籍の方は、国内規則に従い、MoLVTへの申請を行う必要があります。

8. まとめ

「受入れ機関」は、特定技能外国人を採用し直接雇用契約を結ぶ企業・団体であり、高い水準の法的義務と責任を伴います。制度を適正に活用し、多様な分野での外国人労働力導入を進めるには、支援体制の整備や支援計画の策定、そして届出義務の厳守が不可欠です。

適切な体制を整え、制度のメリットを最大限に活かしましょう。

コメント