本記事では「どの国・国籍から特定技能人材を採用できるのか」という疑問に焦点を当て、

①二国間の協力覚書(MOU)締結国

②国内在留者の採用時の国籍選択肢

③海外からの新規入国者の動向

④対象国の中でも人数が多い国・国籍

⑤各国の法令・明文化されていないガイドライン

⑥各国ごとの法制度情報を整理。

最後に「結局どこの国から採用できるのか」を整理します。

企業の採用担当者、人材戦略に携わる方必読の内容です。

1. 採用可能な国・国籍はあらかじめ決まっているの?

二国間協力覚書を締結している国々

特定技能制度において、「この国・国籍なら必ず雇用できる」「この国・国籍は雇用できない」というような単純なルールがあるわけではありません。制度の理解を深めるためには、まずは以下のポイントを押さえておくことが重要です。

まず、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)が提示する「特定技能に関する二国間の協力覚書(MOU)」の締結国があります。これは日本側と相手国側が協力体制を整え、制度運用を円滑にし、外国人材の保護も目的とするものです。具体的には、以下の国・地域でMOUが公表されています。

- フィリピン

- カンボジア

- ネパール

- ミャンマー

- モンゴル

- スリランカ

- インドネシア

- ベトナム

- バングラデシュ

- ウズベキスタン

- パキスタン

- タイ

- インド

- マレーシア

- ラオス

- キルギス

ただし、ここで注意すべきポイントがあります。MOUを締結している=その国籍の人だけ特定技能として雇える、というわけでは ありません。記事でも「海外での特定技能試験の実施は基本的には締結国のみとなりますが、在留資格発行の国籍を限定している訳ではありません」と明記されています。

つまり、試験や制度実施の現地環境が整っている国がMOU締結国として優先されているという構図であって、「採用対象国を限定する」ためのものではないということです。

例えば、日本在留者は、在留資格に関係なく特定技能試験と日本語能力試験(N4程度)に合格すれば、特定技能への資格変更が可能です。

一部の受験者は自国で試験が受けられないため、隣国で試験を受けるケースもあります。

また、日本国内試験の運用ルールが2020年4月1日から変更され、受験目的で短期滞在ビザで入国して特定技能試験を受験可能となりました。

例えば、台湾や韓国の方が短期滞在で来日し、旅行と合わせて試験を受け、合格後に特定技能外国人として就労することも可能です。

企業側としては、MOU締結国を「採用実績・試験実施環境が整っている可能性が高い国」と捉えつつも、国籍をその枠に狭めすぎず、柔軟に人材戦略を描くことが重要です。

2. 日本国内在住の外国人を採用する場合、国籍の選択肢はどう広がる?

先で説明したように、日本在留者であれば、在留資格に関係なく特定技能試験と日本語能力試験(N4程度)に合格すれば、特定技能への資格変更は可能です。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」などの高度人材が特定技能試験を受けて資格を取得することはごく稀です。

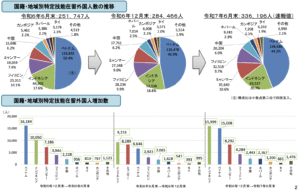

日本在留者を採用する際には、以前は技能実習や留学からの在留資格変更者が多く、特に技能実習生として在留するベトナム国籍の方が多数を占めていました。

しかし現在は特定技能在留者が増加したことで転職者も増え、採用対象の国籍の幅が広がっており、特にインドネシア、ミャンマー、フィリピン国籍の方の増加が顕著です。

国内転職者の特徴と採用の難易度

国内在留の特定技能外国人は、日本での生活経験や業務経験が長いため、勤務地や給与に対する希望が高くなる傾向があります。

国籍を限定すると採用難易度はさらに上がり、希望する人材を確保しにくくなります。

在留期間のポイント

残りの在留期間を気にする企業もありますが、特定技能1号から2号への移行も可能です。

採用の際は国籍や在留資格に過度に限定せず、幅広く選考することをおすすめします。

つまり、国内在留者を対象とする採用戦略においては、国籍を「まずは限定せず、候補を広げて検討する」姿勢が有効と言えます。

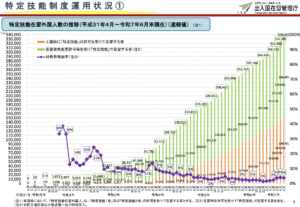

3. 海外から入国した特定技能外国人の人数はどう推移している?

採用対象を「海外から直接入国」する人材とする場合、最新の動向を把握しておくことが不可欠です。

出入国在留管理庁によれば、新型コロナの渡航制限が緩和された後、特定技能の「新規入国者数」が大きく増加しており、特に東南アジアの国々からの増加が目立っています。

新たに海外から採用を検討する企業にとって、以下のような分析が重要です:

- 海外採用のメリット:日本国内での在留経験がないため、「入国から採用までの手続きが明確である」「新規入国者ということで比較的条件を整えやすい」など。

- ただし、海外から直接誘致する場合は「試験実施国」「渡航費用」「入国審査」「住居・生活支援」の手配が国内在留者採用よりもハードルが高くなる点に留意。

- 入国者数・国籍別の趨勢を把握しておくことが、採用戦略を策定するうえで非常に有効です(例えば、「この国からの入国者数が直近で急伸している」「この国では試験実施が始まった」「この国では日本語学習が進んでいる」など)。

全体として、海外からの特定技能人材の流入は拡大傾向にありますが、採用企業としては「どこから」「どのように」誘致するのかを戦略的に設計することが鍵となります。

4. 採用可能な国の中で、対象者数が多い国はどこ?

かつてのベトナム一強時代から、インドネシア・ミャンマーの台頭へ

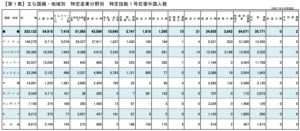

採用対象とする国の選定を考えるとき、「どの国で実際に特定技能試験や日本語試験を実施しているか」「合格者数がどれくらいか」「どの国籍の人材が国内で在留していたか」などのデータを把握することが重要です。

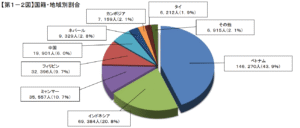

近年「海外での試験実施国」が増えており、その合格者数拡大の背景には「インドネシア」「ミャンマー」「フィリピン」の増加があり、以前「ベトナム一強」と言われた時代から様相が変わってきています。

主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数|出入国在留管理庁

また、日本語試験の実施国・地域の拡大も、国別戦略に影響を及ぼしています。

例えば、国別の実績として以下のような状況が報じられています:

- かつてはベトナム国籍の特定技能人材が最も多く、企業の採用対象として定着していました。

- 最近では、インドネシアやミャンマー、フィリピンの合格者数・入国者数が急増しており、採用競争の観点からも注目すべき国籍です。

- 日本語能力の前提条件(日本語試験)をクリアできる応募者が増えている国が、採用しやすいという分析もあります。

採用担当者が国籍選定を行う際のヒントとしては:

- 「合格実績・増加実績がある国」=採用しやすい候補国となる可能性が高い

- 「試験実施がスタートして間もない国」には伸びしろがあるが、手続き・サポート体制の整備状況を見極める必要あり

- 国籍を限定しすぎると採用母数が縮小し、採用難易度が上がるため、複数国から人材を検討する柔軟性がポイント

これらの観点から、インドネシア・ミャンマー・ベトナム・フィリピンの4国は、現在の「特定技能人材採用」において特に着目すべき対象国と言えるでしょう。

5. 各国における法令や、明文化されていないガイドラインの存在

雇用先企業として意識しておきたいのが、各国・地域における「法令や制度」「明文化されていない実務的ガイドライン」です。

国によっては日本側制度の解釈が明確でない部分もあり、採用実務上の不確実性が残ります。

例えば、企業側が留意すべき事項として次のような点があります:

- 相手国の出国・就労に関する国内法令が整備されているか(例えば、出稼ぎ派遣・就労契約・労務保護制度など)

- 試験実施・在留資格取得プロセスにおいて、現地の送出機関・登録支援機関との協力体制が明らかかどうか

- 日本語能力・技能試験・在留資格申請処理の流れが明文化されていないため、現地の実務慣行や制度運用が不透明なケースがある

- 「明文化されていないガイドライン(口頭慣行・協議項目)」があり、企業側が事前確認を怠るとトラブルになりやすい

採用を検討する際には、制度の「書かれていること」だけでなく「運用・実務的な慣行」まで確認しておくべきです。

このような観点から、企業側は採用を検討する国の「制度的整備状況」「現地の実務支援環境」「送出機関・登録支援機関の実務対応力」などを事前にチェックすることが望まれます。

6. 国別の状況や法令・ガイドライン(2024年9月末時点)

インドネシア

インドネシアでは、政府が立ち上げた特定技能向けポータルサイト「労働市場情報システム(IPKOL)」を通じて、現地の求職者と日本企業が登録し、オンライン上でマッチングを行う仕組みが整備されています。

ただし、このサイトはインドネシア語のみ対応であり、日本企業側の操作やコミュニケーションにも一定の言語力が求められます。

IPKOLの現状と課題

制度上は便利な仕組みですが、実際にはほとんど機能していないのが現状です。

仮に採用担当者がインドネシア語を駆使してIPKOL経由で求職者とやり取りできたとしても、その後の来日に必要な現地手続き(書類の準備や行政申請など)を求職者本人が一人で進めるのは非常に難しいためです。

そのため、多くの企業ではP3MI(インドネシア人海外労働者派遣会社許可)を持つ送り出し機関を通して採用を行うのが一般的です。

フィリピン

フィリピン人を雇用する場合は、日本在留・現地在住に関わらず、雇用企業がフィリピン労働省傘下のDMW(Department of Migrant Workers/旧POLO)による審査を受け、承認を得る必要があります。

これは他国にはない独自の仕組みであり、特定技能制度においてもフィリピン人を採用する際の最大の特徴といえます。

DMWによる審査と面接

DMWの審査では、単に雇用条件の基準を満たすだけでなく、東京または大阪で英語による対面面接を受ける必要があります。

この面接では、雇用条件や業務内容、労働環境などがフィリピン政府の基準を満たしているかを確認されます。

フィリピン側エージェントとの直接契約が必須

もう一つの大きな特徴は、フィリピン側の認定エージェントとの直接契約が義務付けられている点です。

日本側で紹介会社などが関与することは可能ですが、仲介者が増えるほど採用コストが膨らむ傾向があり、注意が必要です。

この「直接契約」ルールは、国内在留のフィリピン人を採用する場合にも適用されるため、企業は他国籍とは異なる特別な手続きを踏む必要があります。

ベトナム

ベトナムは、これまで技能実習制度における最大の送り出し国として日本企業から高い信頼を得てきました。

そのため、特定技能制度の創設当初から「ベトナム人材への期待値」は非常に高かったのですが、実際には現地での特定技能試験の実施が他国(インドネシアなど)よりも遅れてスタートしました。

現地試験実施の遅れと背景

遅れの背景には、技能実習制度で長年問題となってきた「高額な借金問題」の存在があります。

日本側は、特定技能制度ではこうした不当な費用負担を排除したいと考えていますが、一方でベトナム側では、これまでの紹介・送り出しによる収益構造が縮小することへの懸念があり、調整が難航しているとも言われています。

結果として、ベトナム政府はガイドラインで

-

求職者側への徴収金額の上限設定

-

日本企業から給与1か月分以上の費用を徴収すること

を明文化しました。これにより、制度としての透明性は向上しましたが、企業側の手続きは複雑化しています。

ミャンマー

ミャンマーは、東南アジア諸国の中でも特定技能人材としてのポテンシャルが高い国の一つです。勤勉で真面目な国民性から、日本企業の採用意欲も非常に高い国ですが、2021年の軍事クーデター以降、政治情勢の不安定さが大きな課題となっています。

一時期は出国が制限され、現地試験の実施も滞るなど混乱が見られましたが、現在では特定技能試験や出国も再開され、徐々に回復傾向にあります。

今後の情勢次第では一時的に出国制限が再発する可能性もありますが、現時点では採用活動を継続することが可能です。

ミャンマーでの特定技能人材の送り出しは、ミャンマー連邦共和国労働・入国管理・人口省(MOLIP)の管轄下で行われます。

基本的な流れは以下の通りです。

-

日本企業は、MOLIPに認定された送り出し機関を通じて採用を進める

-

送り出し機関がMOLIPへ「デマンドレター(求人依頼書)」を提出

-

日本企業は、履歴事項全部証明書を在日ミャンマー大使館に提出

-

承認後、求職者とのマッチング・雇用契約へ進む

このプロセスは法令やガイドラインで定められていますが、他国(例:フィリピンやベトナム)と比較すると手続きの負担が少なく、非常にスムーズです。

現地官庁への届出も明確で、企業側に多大な工数が発生しない点は、ミャンマー人材受け入れの大きな魅力といえます。

7. 結局、どこの国から特定技能人材を採用できるの?

以上の整理から、「特定技能人材として採用可能な国・国籍」を実務上まとめると、以下のようになります。

|

したがって、企業としては「国籍を限定しない」採用戦略を基本としながら、上記のような国を優先対象として検討を進めることをお勧めします。特定技能人材の採用は、単に人手を埋めるだけではなく、長期的な活躍・定着を見据えて「どこから」「どのように」採るかを設計することが重要です。

以上、本記事では「どの国・国籍から特定技能人材を採用できるのか」について最新の制度・国別動向・法令・ガイドラインを網羅的に解説しました。

人手不足対応・外国人採用を検討されている企業様にとって、具体的採用活動を描くうえで役立つ知見となれば幸いです。何か特定国に関する詳しい制度・手続き・実務ルートについてご希望があれば、お気軽にご相談ください。

コメント