少子高齢化による国内労働力不足が深刻化する中、海外在住外国人材の採用は企業の人手不足解消策として注目されています。本記事では、在留資格やビザ手続きの基本から、特定技能制度を活用した採用方法、採用のメリット・デメリット、さらに企業が注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。初めて海外人材を受け入れる企業でもスムーズに対応できる情報を網羅しています。

1. 海外現地からの外国人材採用が増えている理由

国内の人材不足を補うため、特定技能外国人材や海外在住人材の採用ニーズは年々増加しています。

外国人材の採用には、大きく分けて「すでに日本に在留している人を採用するケース」と「海外から新たに呼び寄せて採用するケース」の2種類があります。

以前は、日本の大学や専門学校を卒業した留学生を正社員として採用したり、日本人の配偶者など「身分系」の在留資格を持つ外国人を雇用する形が主流でした。しかし近年では、海外に住む人材を現地で採用し、日本に招いて就労してもらうケースが増えています。

その背景には、海外在住者のほうが圧倒的に人数が多いことがあります。国内の人手不足が深刻化する中、日本にすでに在留している外国人材の採用競争が激しくなり、以前のように容易に採用できなくなっているのです。

しかし、海外から採用することで、国内だけでは確保できない優秀な人材を迅速に獲得でき、企業の戦力強化と長期的な雇用の安定化につなげることが可能です。

そのため、多くの外国人材を確保したい企業にとっては、海外で就職を希望する人を現地で選考し、採用するルートのほうが現実的かつ効率的になっています。

どの国から採用すべきか?

採用国を選定する際は、言語能力や文化背景、各国の労働制度、ビザ条件を総合的に考慮する必要があります。在留資格やビザ要件、特定技能制度の対象国情報を参考に、企業の業務内容や長期雇用の条件に最適な国を選ぶことが重要です。

例えば、特定技能外国人を採用したい場合は、現在もっとも増加傾向にある国を選ぶのが効果的です。

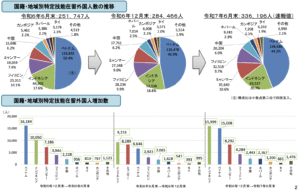

以下出入国在留管理庁の「特定技能運用状況」によると、インドネシアは特定技能外国人の在留者数を大きく伸ばしており、他国と比べても著しい増加が見られます。そのため、今後も採用候補国として有望だといえるでしょう。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」ビザでの採用を検討している場合は、中国・韓国・台湾出身の人材がおすすめです。

これらの国では日本語教育が盛んで、日本語能力試験(JLPT)の受験者・合格者数も多く、日本語でのコミュニケーション力に優れた人材が多く見られます。

2. 海外在住者を採用するメリット・デメリット

外国人材を採用する際、海外在住者を現地から採用する方法には多くの利点がありますが、その一方で注意すべき課題も存在します。以下に、それぞれのメリットとデメリットを整理してみましょう。

|

<海外在住者を採用するメリット>

|

|

<海外在住者を採用するデメリット>

|

メリット①:採用対象者の母数が圧倒的に多い

東南アジア諸国などでは、日本で働くことを希望する人が非常に多く見られます。これらの国々は日本と異なり、出生率が高く若年層の人口が多いのが特徴です。さらに、海外で働くことに対して前向きな文化的背景があるため、日本での就労を目指す人が多い傾向にあります。

その結果、採用対象となる人材の層が厚く、選考の幅が広いという点が大きなメリットです。国内在留の外国人材に比べて、海外在住者のほうが候補者数が圧倒的に多く、採用競争も激化していません。

また、海外では人材プールが安定しているため、計画的な採用スケジュールを組みやすいという利点もあります。たとえば、日本の新卒採用のように年度ごとの採用計画を立て、一定時期に複数名をまとめて受け入れることができるなど、長期的な人材戦略にも適しています。

メリット②:内定の承諾率が高い

国内に住む外国人材は、すでに日本での生活に慣れているため、内定をすぐに受けず、同時に他社の面接も受けることが多くあります。より条件の良い企業を求める傾向があり、せっかく内定を出しても辞退されてしまうことも少なくありません。一方で、先に述べたように海外在住の求職者は数が多いため、国内ほど採用競争は激しくありません。そのため、内定辞退は少なく、内定後にスムーズに承諾してもらえるケースが多く、希望する人材を獲得しやすい傾向があります。

メリット③:地方企業でも採用しやすい

メリットの3つ目は、地方エリアでも比較的雇用しやすい点です。特定技能での就労を希望する外国人材は、母国の賃金水準が低いため、地方の給与水準でも内定を受けやすい傾向があります。

さらに、多くの方が日本での生活経験がないため、働く地域について強い希望を持たない場合も少なくありません。初めて日本で生活するにあたり、都会に対して不安を感じる方もいるため、求職者の確保に苦戦している地方の企業や法人にとっては、有効な人材確保の手段となります。

メリット④:特定技能人材の場合、最長5年の長期勤務が可能

特定技能1号の外国人を採用する場合、海外からの採用では最長5年間働ける人材を確保しやすい点がメリットです。

特定技能1号の在留期間は通算で5年です。国内在留者の場合、特定技能からの転職者が多く、残りの在留期間が短いことがあります。しかし、海外在住者の多くは特定技能で日本に滞在した経験がないため、丸5年間の在留が可能であり、長期間の雇用が見込めます。

なお、特定技能1号の外国人は、特定技能2号などに移行しない限り、在留期間終了後は母国へ帰国する必要があります。通算5年を超えて日本に滞在することはできません。

デメリット①:入社までに時間がかかる

海外から外国人材を採用する場合、入社までに時間がかかることがデメリットです。これは在留資格の取得に時間がかかることに加え、渡航準備や住まいの確保なども必要になるためです。国内在住者であれば、在留資格の変更などの手続きは発生するものの、海外採用よりは早く入社できます。

いずれにしても、「来週から働いてね!」という感覚で日本人を雇うようにはいきません。

ただし、日本人の採用が難しい状況では、外国人材の募集から入社までの期間が、結果的に日本人より短くなるケースも少なくありません。

デメリット②:日本文化やルールに慣れていない

2つ目のデメリットは、日本の文化やルールを教える手間がかかる点です。

たとえ日本に関心があり知識がある外国人材であっても、日本の生活や職場のルールは、実際に経験してみないと十分に理解できません。特に日本での生活経験がない外国人材は、日本文化や社会のルールに不慣れな場合が多く、企業側がしっかり教える必要があります。

これを怠ると、思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクもあります。特定技能外国人を雇用する企業では、事前のオリエンテーションを実施し、ルールの徹底を図ることが義務付けられています。その重要性は非常に高いといえます。

デメリット③:各国の採用ルールがあり、自力での募集が難しい

外国人材の採用には、日本国内の法律だけでなく、採用する国ごとに定められたルールや手続きを遵守する必要があります。これらを守らなければ採用は成立しません。

特定技能外国人の場合、国が認定した送り出し機関を利用する必要があったり、指定書類の提出や、企業代表による現地での面接(英語で実施)など、手続きは国ごとに異なります。

こうした複雑な現地ルールがあるため、海外在住の外国人材を採用する際には、自社だけで全ての手続きを進めるのは非常に難しいといえます。

3. 海外から外国人を採用する場合の採用手順・手続き

海外在住の外国人材を採用する場合、手続きは主に以下の流れで行います。

1. 人材紹介会社や送り出し機関を通じて人材を紹介してもらう

まず、自社が採用したい人材のスペック(人数、国籍、入社希望時期、予算など)を整理し、人材紹介会社や送り出し機関に連絡します。

この際、紹介会社がコンプライアンスを遵守しているか、自社が希望する国の外国人材の受け入れに対応できるかを必ず確認しましょう。違法行為をしている会社と契約して不法就労に加担した場合、企業も罰せられる可能性があります。

また、最初から1社に絞らず、複数社から相見積もりを取ることをおすすめします。

2. 面接を行い、内定後に雇用契約を結ぶ

採用する人材が決まったら、内定承諾を取り、その後、雇用契約を結びます。

特定技能や技術・人文知識・国際業務などの外国人採用では、面接をWEBで行う企業が多く、渡航費用を抑えられます。ただし、実際の雰囲気を確認したい場合は対面での面接も有効です。

TBSAでは主に現地面接を実施しています。詳細についてはお問い合わせください。

3. 就労ビザ(在留資格)の申請

外国人材は、日本に渡航する前に在留資格を取得する必要があります。現地で発行が必要な書類や、企業が作成する書類を揃え、在留資格認定証明書を取得したら査証(ビザ)を発給してもらいます。入国審査を受け、在留カードを受け取った後、正式に入国となります。

手続きの流れ

|

※注意:在留資格とビザ(査証)の違い

「就労ビザ」「留学ビザ」などと呼ぶことがありますが、これは通称です。

-

査証(ビザ):海外の国への上陸許可のこと

-

在留資格:日本に合法的に滞在するための資格

在留資格の申請とビザの発給は別物となります。混同しないよう注意してください。

事前に在留資格認定証明書の交付申請を行う

査証(ビザ)を申請する前に、まず在留資格認定証明書の交付申請を行います。

就労ビザなどの「中長期在留資格」は審査に時間がかかるため、事前に申請要件を満たしているか、適切な在留資格が申請されているかをチェックし、問題ないことを証明する書類としてこの証明書が必要です。

事前に在留資格認定証明書を取得しておくと、入国審査の手続きが簡略化され、査証(ビザ)の発給も迅速に行えます。上陸条件適合者として扱われるため、入国審査もスムーズになり、ビザが発給できないリスクも低くなります。

なお、万が一ビザ発給が拒否された場合、同一目的でのビザ申請は6か月間受理されません。このため、入社時期に大きな遅れが生じる可能性があります。

特定技能の場合は義務的支援も事前に実施

在留資格「特定技能」では、受入れ企業が特定技能外国人に対して支援を行う義務があります。

義務的支援の中には、以下のものがあります。

|

これらの支援は順番通りに行う必要があります。適切に対応することで、入社までの時間を無駄にせずスムーズに進められます。

自社で対応が難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。

渡航準備

海外から外国人材を受け入れる際は、渡航前に以下の準備を行います。

-

住まいの確保

外国人材本人が直接賃貸契約を結ぶのは非常に難しいため、企業の協力が不可欠です。理由として、保証人が日本にいないことや、外国人への貸し出しを避ける大家が多いことが挙げられます。 -

航空券の手配

入居日が決まったら航空券を手配します。企業側も内容を確認しておくことが重要です。手配に不慣れだとトラブルの原因になることがあります。

実際の事例では、国際線の乗り継ぎが必要なチケットを購入したところ、現地でトランジットビザが必要と判明し、乗り継ぎできず帰国せざるを得なかったケースがあります。 -

渡航時の荷物準備

必要な荷物を整理し、持参するものを準備します。

4. 入国後の各種届出・生活準備

外国人材が入国した後は、住居のある市区町村で行政関連の手続きを行う必要があります。主な内容は以下の通りです。

|

これらは、外国人だけでは手続きが難しいことが多いため、受入れ企業によるサポートが必要です。

特に交通の便が悪い地域では、自家用車を持たない外国人のための支援が重要です。また、入居初日から必要となる布団やカーテンなどは、事前に用意しておくと安心です。

5. 就労開始後の手続き

外国人材が就労を開始したら、企業は義務として 「雇用状況の届出」 をハローワークまたはオンラインで提出する必要があります。提出を忘れると罰金が科される場合があるため注意が必要です。

なお、雇用する外国人が 雇用保険に加入する場合 は、 「雇用保険被保険者資格取得届」 を提出することで、同じ内容の「雇用状況の届出」の提出は不要となります。

4. 海外在住者を採用する際の最重要ポイント

海外在住の外国人を日本で雇用する場合、最も注意すべき点は 現地の雇用ルールや法律を正しく理解すること です。

現地法令・採用制度の把握

採用する国ごとに労働法や雇用制度は異なるため、現地のルールを正確に把握しておくことが重要です。理解不足だと、ビザ申請や雇用自体ができなかったり、最悪の場合、知らないうちに違法行為に関わってしまう可能性があります。

違反すると採用トラブルや法的リスクが発生する可能性がありますので、事前に現地情報を十分確認しましょう。

信頼できる紹介会社・送り出し機関との連携

海外人材の採用では、現地の信頼できる紹介会社や送り出し機関との連携が成功のカギとなります。

自社で手続きをすべて行うのが難しい場合は、現地ルールに詳しい人材紹介会社や送り出し機関を活用することをおすすめします。

手続きや書類準備のサポートを受けることで、ビザ申請や入国手続きがスムーズになり、入社後のトラブルも減らせます。

5. まとめ

海外在住外国人材の採用は、国内だけでは確保できない優秀な人材を確保できる大きなメリットがあります。

特定技能制度を活用すれば最長5年間就労可能で、企業の戦力強化に寄与します。しかし、採用手続きやビザ取得、渡航準備、文化の違いへの対応など、事前準備が不可欠です。信頼できる紹介会社や送り出し機関を活用し、しっかりと準備を進めることで海外人材をスムーズかつ安心して採用できます。

関連記事:日本で働くための在留資格・ビザ手続き解説

コメント