日本の農業は、少子高齢化や地域人口の減少、そして後継者不足の影響を受け、深刻な人手不足に直面しています。農業は季節や作物によって作業量に波があり、機械化できない作業も多く残っているため、人手の確保は急務です。特に個人経営の農家では、繁忙期に人手が足りず、収穫や出荷に影響を及ぼすことも少なくありません。

本記事では、農業における人手不足の現状やその原因を詳しく解説するとともに、解決策としての技術導入、法人参入、外国人労働者の活用など、農業の未来を支える方法について具体的に紹介します。

1. 農業における人手不足問題の現状と背景

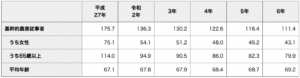

日本の農業における人手不足は、単なる労働力の不足に留まらず、農業の持続可能性や地域経済にも影響を及ぼしています。農林水産省の統計によると、基幹的農業従事者は平成27年に約176万人でしたが、令和5年には約116万人に減少しており、わずか10年間で約60万人も減少しました。さらに、従事者の約7割を65歳以上の高齢者が占めており、若年層の農業離れが深刻な問題となっています。

【基幹的農業従事者(個人経営体)】※単位:万人、歳

出典:農林水産省 「農業労働力に関する統計」基幹的農業労働者(個人経営体)

農業には季節による作業量の波があり、繁忙期には人手が大量に必要です。しかし、閑散期には人手が余るため、効率的な労働力の配分が難しいという特徴もあります。これに加えて、農業の後継者不足や収益性の低さが重なり、農業全体の担い手確保が困難な状況となっています。

現状の統計と傾向

|

課題のポイント

|

2. 人手不足になる6つの主な原因

農業分野での人手不足の原因は以下の6つとなります。

|

①地方が多く、人口が少ない

農業従事者の多くは地方に居住しています。しかし、農村地域の人口は年々減少しており、地域内での労働力確保が非常に難しくなっています。また、都市部への人口流出により、若い世代の農業参入が減少していることも要因です。

| 農業従事者数 | 地方人口 | |

| 2010年 | 180万人 | 100万人 |

| 2015年 | 176万人 | 95万人 |

| 2023年 | 116万人 | 80万人 |

②家族経営の農家でも後継者が見つからない

個人経営や家族経営の農家では、後継者不足が深刻です。高齢化が進む中、農業を継ぐ意欲のある若者は少なく、結果として農家の廃業が増加しています。

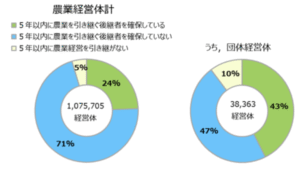

農林水産政策研究所のデータでは、全国各地で7割の農家が5年以内に農業を引き継ぐ後継者を確保できていないという結果がでています。

出典:「図1 経営体別の後継者確保状況」(農林水産政策研究所)を加工して作成

③作業の繁忙期と閑散期の差が大きい

繁忙期と閑散期の「収入」と「労働時間」の大きな差も、人手不足を引き起こす要因の一つです。

例えば収穫期などの忙しい時期は作業が立て込む一方で、冬などの閑散期には人手が余り、労働時間や勤務日数が減って収入も減少します。こうした波は、年間を通じて安定して働きたい人にとって大きな負担となることがあります。

農業は収穫や植え付けなど季節に依存する作業が多く、労働力の需要が不均衡です。この波を乗り越えるためには、臨時的な労働力や柔軟な雇用形態が求められます。

④新規就農のハードルが高い

繁忙期と閑散期による労働力や収入の差は、新規就農のハードルを高める要因にもなっています。ここでいう「新規就農」とは、農業に従事することを指します。

農業に就職したい人は、安定した収入を得るために、他の業種と同様に通年での雇用を望む傾向があります。

しかし、前述の通り、農業では繁忙期と閑散期で人手の必要量に差があるため、繁忙期だけのアルバイト雇用が中心になることがあります。

これでは新規就農希望者が安定して就職できず、結果として新規就農者の増加が妨げられ、農業従事者の高齢化が進むという悪循環を生んでしまいます。

また、農業には初期費用や農地の確保、技術習得など多くのハードルがあります。これが新規就農者の減少につながり、農業の担い手不足を加速させています。

⑤低所得な農家も少なくない

農業は収入の安定性が低いケースも多く、労働の負担に対して報酬が見合わないことがあります。これにより、農業従事者の生活が不安定になり、仕事として選ばれにくくなっています。

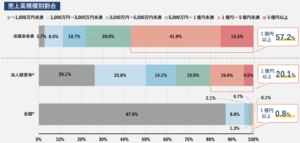

2022年版の農業法人白書によると、全国の農業経営者のうち、売上が1,000万円未満の割合は87%にのぼると報告されています。

出典:2022年版農業法人白書 1-6.売上規模(p10)より抜粋

このように、全国の農業経営者の売上は必ずしも高いとは言えません。しかし一方で、法人化した農業経営体の中には、売上が1億円以上に達する場合もあります。

農家の場合、水道光熱費や肥料代などの維持費がかかるため、収益が低いと経営の厳しさは一層増すことになります。

⑥労働環境が厳しい

長時間労働や重労働が多く、労働環境が改善されていないことも人手不足の大きな要因です。

農業従事者の場合、「時間外労働」が存在しないため、他の業種と比べて労働環境が良いとは言い切れないというイメージも、人手不足の一因となっています。

時間外労働が発生しない理由は、農業には労働基準法で定められた休憩や休日の規定が適用されず、法定労働時間の概念が存在しないためです。「閑散期には十分な休養が取れる」とされる一方で、休憩のタイミングも自由に決められるのは、この法的枠組みがないことによります。

加えて、家族経営の農家では休憩時間の管理が曖昧になりがちで、労働基準法の適用外であるため、実質的には経営者の裁量に依存する形になってしまいます。

福利厚生の整備や作業環境の改善が急務です。

3. 農業人手不足解決策5選

農業分野での人手不足を解消するためには、次のような取り組みが行われています。

|

①農地の集約と経営規模の拡大

農地を特定の地域に集め、規模を拡大することで、作業効率を高めることができます。

2014年にスタートした農地中間管理事業を担う「農地バンク」では、地域に分散している農地を一括で借り受け、まとまった農地として再配分しています。

この仕組みにより、連続した農作業が可能になった事例もあります。

②自動化技術を活用したスマート農業の推進

ドローンや自動収穫機、ロボット、AIによる作業管理などの先端技術を導入することで、労働力不足を補いながら効率的な農業が可能です。

農薬散布や肥料撒布などで自動化することで、作業負担を軽減できます。

2022年版農業法人白書によれば、スマート農業技術を導入している農家は全体で72.4%に上り、特に稲作分野では82.3%が導入しています。テクノロジーの活用は、人手不足対策の一つの有力な方法といえるでしょう。

スマート農業は、作業の省力化だけでなく、収量や品質の向上にも寄与します。

③法人による農業参入のサポート

法人として農業に参入することで、以下のようなメリットが得られます。

|

法人参入による組織的な農業経営は、資金力や技術力を活かした効率化が可能です。法人化により、労働条件や福利厚生の改善も進めやすくなります。

これらのメリットは、働く人材にとって安心材料となり、「安定して働ける環境」として就職の選択肢に入りやすくなります。法人化によって組織体制を整えることは、人材確保の後押しにもなります。

④働きやすい労働環境の整備・改善

人材を確保するには、働きやすい環境を整えることも重要です。農業では時間外労働の適用はありませんが、より良い労働条件を示すことが求められます。

主な基準は以下の通りです。

|

また、確保した人材が労災保険、雇用保険、社会保険の対象となる場合は、各種手続きを忘れず行う必要があります。

⑤外国人労働者の活用など、多様な人材採用の促進

人手不足解消の一策として、外国人労働力の活用があります。

若年層の労働力として期待できるほか、地方でも採用しやすいメリットがあります。

厚生労働省の2023年10月末時点の調査によると、全産業における農業分野の事業所割合は3.9%で、農業で働く外国人は全体の2.5%を占めています。

また、2022年版農業法人白書では、外国人技能実習生を受け入れている農業法人は全体の25.5%、うち6名以上の技能実習生を受け入れる法人は35.9%となっています。

今後、技能実習制度から育成就労制度への切り替えが進む中で、農業分野における外国人材の受け入れ体制も注目されています。

4. 農業分野で採用可能な外国人労働者

農業分野で雇用可能な外国人は、持っている在留資格によって限定されます。主に以下の4種類の在留資格を持つ人材が対象です。

|

これらの在留資格のいずれかを持っている外国人を農業現場で採用することが可能です。

以下では、それぞれの在留資格について詳しく解説していきます。

1. 技能実習生

技能実習生とは、技術や知識の移転を通じた国際貢献を目的に、日本で実習を行う外国人を指します。

技能実習生の在留資格には「1号」「2号」「3号」の3段階があり、実習計画に沿って最大5年間、日本で技能習得を目的とした実習を受けることができます。1号から2号、2号から3号への移行時には試験があり、5年間の実習期間が終了すると、習得した技術を母国に持ち帰るため帰国するのが基本的な流れです。

技能実習は作業内容が細かく決められており、原則として指定された作業しか行えません。しかし、農業では収穫など定型的な作業が多いため、技能実習生は重要な戦力となります。

一方で、特定技能「農業」の在留資格では、より幅広い作業に従事することが可能です。

また、技能実習2号を修了した人は、特定技能「農業」に在留資格を変更して働くこともできます。

2. 特定技能「農業」の外国人

特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻な12分野で就労できる外国人向けの在留資格です。そのうち農業分野で働くことができるのが、特定技能「農業」です。

特定技能には「1号」と、最近追加された「2号」があります。

特定技能「農業」には「耕種農業」と「畜産農業」の2種類があり、それぞれ試験が分かれています。

受験して合格した分野でのみ就労が可能で、両方の試験に合格した場合に限り、両方の業務を兼務できます。

作業内容が限定される技能実習と比べると、特定技能「農業」は幅広い業務に対応できます。たとえば、技能実習生は収穫作業のみの場合が多いですが、特定技能「農業」の外国人は、収穫だけでなく肥料や農薬の散布など、さまざまな農作業を行うことが可能です。

3. 留学生(アルバイトとして勤務する場合)

在留資格「留学」を持つ外国人は、一定の条件のもとでアルバイトとして働くことが可能です。

「留学」の在留資格は、日本の大学や専門学校などで学ぶことを目的として認められる資格であり、就労自体は本来認められていません。そのため、アルバイトなどの報酬を伴う活動を行うには、資格外活動許可を申請して認められる必要があります。

資格外活動は、在留資格で認められている活動以外の労働や報酬を伴う活動を指します。

農業分野であれば、耕種・畜産のいずれでも対応可能です。ただし、留学生のアルバイトには週28時間以内という上限がある点に注意してください。

4. 日本人の配偶者などの身分・地位に基づく在留資格

日本人の配偶者や永住者など、いわゆる「身分・地位に基づく在留資格」を持つ外国人は、日本人と同じように制限なく働くことができます。

適切な在留資格選定の重要性

外国人を雇用する場合、在留資格の確認や手続きは不可欠です。違法就労を避けるため、制度や法律の理解を徹底する必要があります。

5. 深刻な人手不足への早急な対応が求められる

農業の人手不足は、地方の人口減少や高齢化に加え、繁忙期と閑散期の差が大きく通年での安定雇用が難しいことなど、複数の要因が重なって生じています。それは長期的な問題であり、早期の対応が不可欠です。

解決策としては、農地の集約やスマート農業の導入による作業効率化が挙げられますが、即戦力となる労働力として特に期待されるのは、外国人材を含めた採用の幅を広げることです。

技能実習生の受け入れはすでに多くの農家で行われていますが、より幅広い作業を任せたい場合は、特定技能を持つ外国人の雇用も有効な選択肢となります。

特に人口減少や高齢化が進む地域では、これらの取り組みを早期に進めることが、農業の未来を守るための重要な一歩となります。

コメント